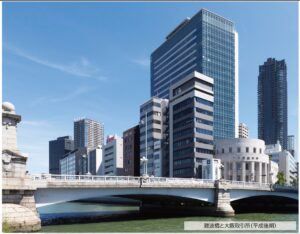

薬のまち道修町(どしょうまち)

日本で最も古い製薬企業発祥の地

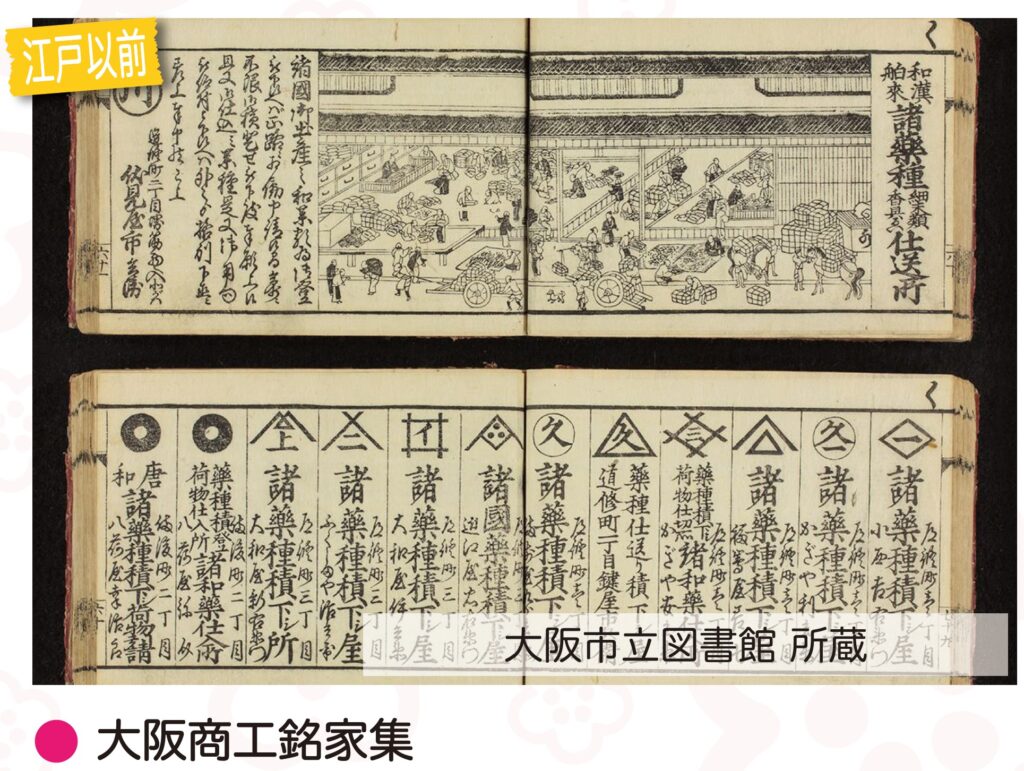

道修町が薬のまちといわれるようになったきっかけは、寛永年間に堺の豪商小西吉右衛門が道修町で薬種商を開いたこととされています。

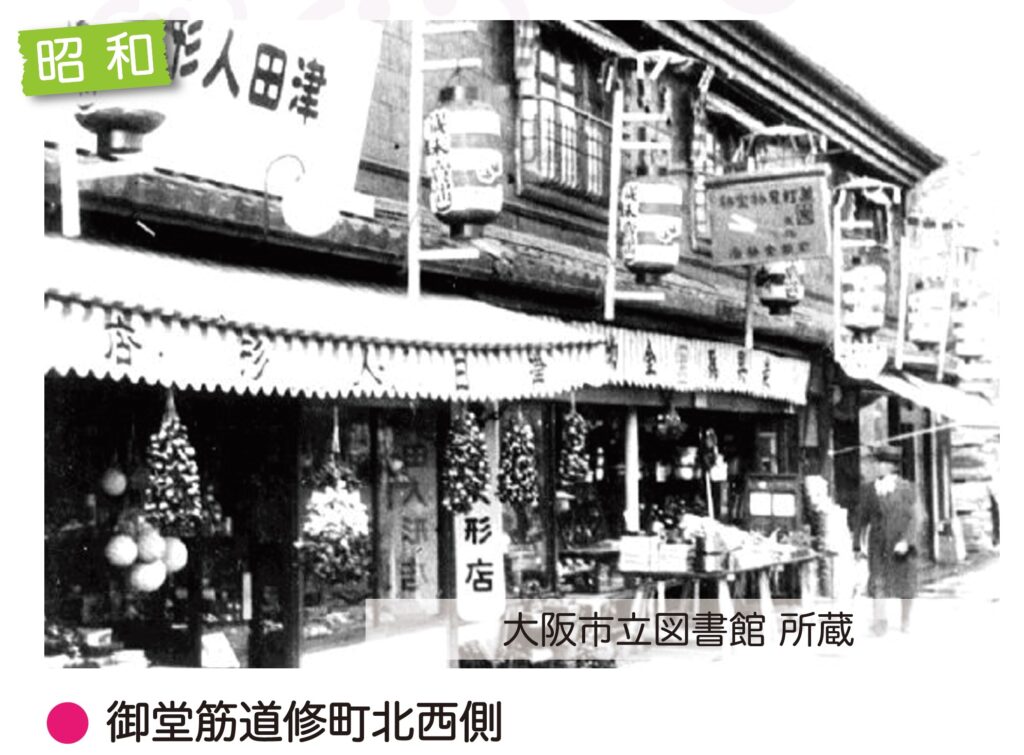

幕府公認の「道修町薬種中買仲間」が、道修町に集められた諸薬種を検査し適正価格を定めて独占的に全国に供給していました。現在でも道修町界隈には多くの製薬会社や医薬品関連会社が立ち並んでいます。

また、江戸時代からこのあたり一帯は、町の人たちが子弟や丁稚のためにお金を出し合って塾や学校をつくり、商売と勉学を両立させていました。大阪薬科大学や大阪大学薬学部のルーツも道修町にあります。

コラム

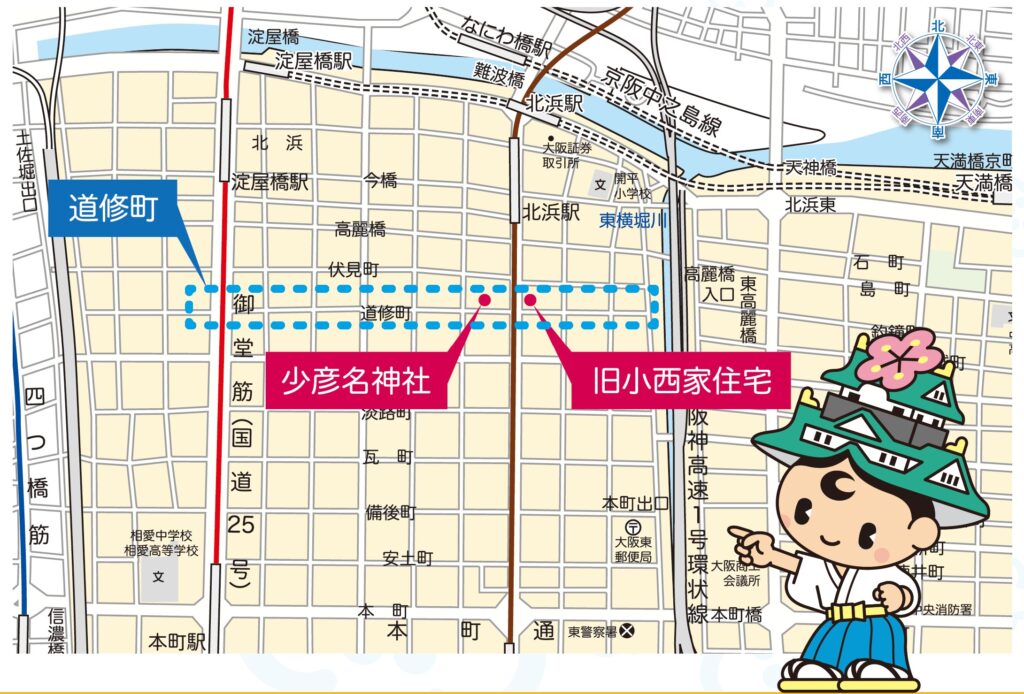

現在、道修町通りには医薬品に関する展示施設が複数あり、それらの施設をつなぐ約300Mの通りを「道修町ミュージアムストリート」と呼ばれており、薬の歴史が学べます。

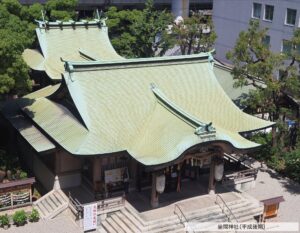

神農祭は、薬の神や交易の神をまつっている少彦名神社の例祭で、毎年11月に健康増進、商売繫盛を願って行われます。

昔から大阪の1年の祭りは正月のえびす祭りで始まり、神農祭で終わるため、「とめの祭り」と言われています。平成19(2007)年4月には、大阪市無形文化財(民俗行事)に指定されました。

投稿者プロフィール

最新の投稿

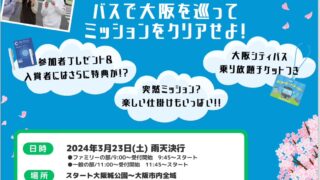

お知らせ2024年4月18日バスロゲイニングを2024.3.23(土)に開催しました。

お知らせ2024年4月18日バスロゲイニングを2024.3.23(土)に開催しました。 お知らせ2024年3月30日大阪船場コレクション:ボーカル チャレンジ グランプリ受賞 ボーカリストによるテーマ曲 配信中!

お知らせ2024年3月30日大阪船場コレクション:ボーカル チャレンジ グランプリ受賞 ボーカリストによるテーマ曲 配信中! お知らせ2023年10月5日くノ一現る!を開催しました。大坂・忍び文化観光プロジェクト!

お知らせ2023年10月5日くノ一現る!を開催しました。大坂・忍び文化観光プロジェクト! お知らせ2023年5月27日歴史街道推進協議会|旅の星「大阪船場 近代建築巡り」の撮影に協力しました。

お知らせ2023年5月27日歴史街道推進協議会|旅の星「大阪船場 近代建築巡り」の撮影に協力しました。