船場のあらまし|大阪経済の中心地「船場」

大坂城築城のために、その働き手が住んだといわれる「船場」。大坂冬の陣のあと、江戸期に入ると、徳川家は大坂城再建と大坂再興に向けて、全国から職人など、まちづくりの担い手を呼び寄せました。京都の伏見から移り住んだことに由来するといわれる「伏見町」はわかりやすい例で、信長や秀吉など旧勢力に関わりの深い伏見桃山城が廃城になったという歴史の裏返しでもあります。

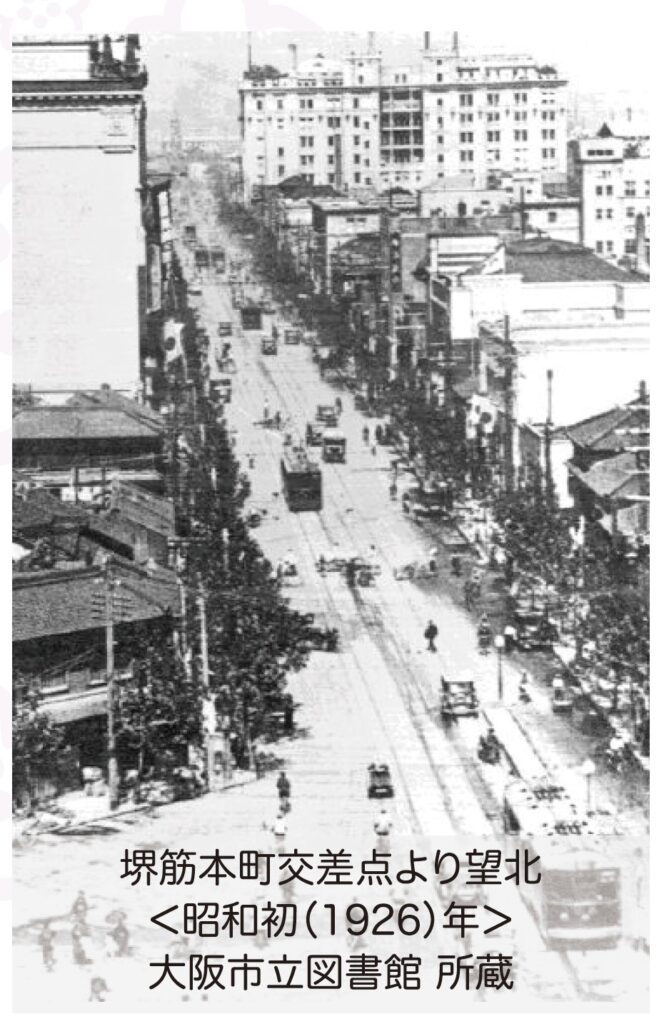

その後、船場周辺には船宿、料亭、両替商、呉服店、金物屋などが次々に誕生し、わが国の経済、流通の中心地となり栄え始めました。船場は、商都大阪の礎を築きあげ、大阪は「天下の台所」として繁栄していきます。

コラム

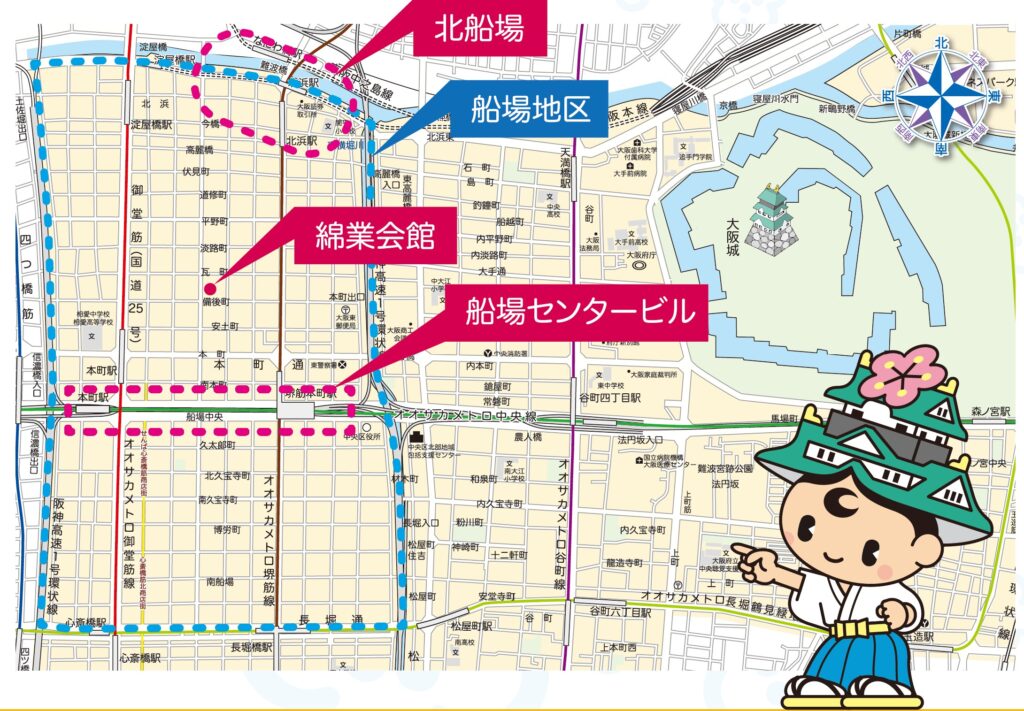

船場は、東は東横堀川、西は西横堀川跡(阪神高速道路北回り線)、北は土佐堀川、南は長堀通(旧長堀川)の範囲をいいます。

「船場」の由来は、東横堀川などの川や堀に囲まれ、船が行き交うという漢字の通りの「船場」が広くイメージされています。それ以外にも大坂城の西に位置し、戦の修練をする「戦場」から転じたという説や、馬を洗う「洗馬」から転じたという説があります。

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2025年11月11日文化・スポーツ共創プロジェクトについて

お知らせ2025年11月11日文化・スポーツ共創プロジェクトについて コンテンツ開発2025年3月2日ヒーロー忍者アカデミー 始動!大坂・忍び文化観光プロジェクト

コンテンツ開発2025年3月2日ヒーロー忍者アカデミー 始動!大坂・忍び文化観光プロジェクト お知らせ2024年10月4日忍びの里 伊賀・甲賀 秋の陣 in 大阪2024 開催しました。大坂・忍び文化観光プロジェクト!

お知らせ2024年10月4日忍びの里 伊賀・甲賀 秋の陣 in 大阪2024 開催しました。大坂・忍び文化観光プロジェクト! お知らせ2024年4月18日バスロゲイニングを2024.3.23(土)に開催しました。

お知らせ2024年4月18日バスロゲイニングを2024.3.23(土)に開催しました。