伝統芸能・文化の足跡

伝統芸能・文化を育み、歴史を受け継ぐ船場の地

大坂城が築城されたころ、寺社仏閣が多数移転されました。「太閤さん」で有名な豊臣秀吉が大坂城周辺のまちを強固なものにするため、様々な寺社仏閣等を移転しました。

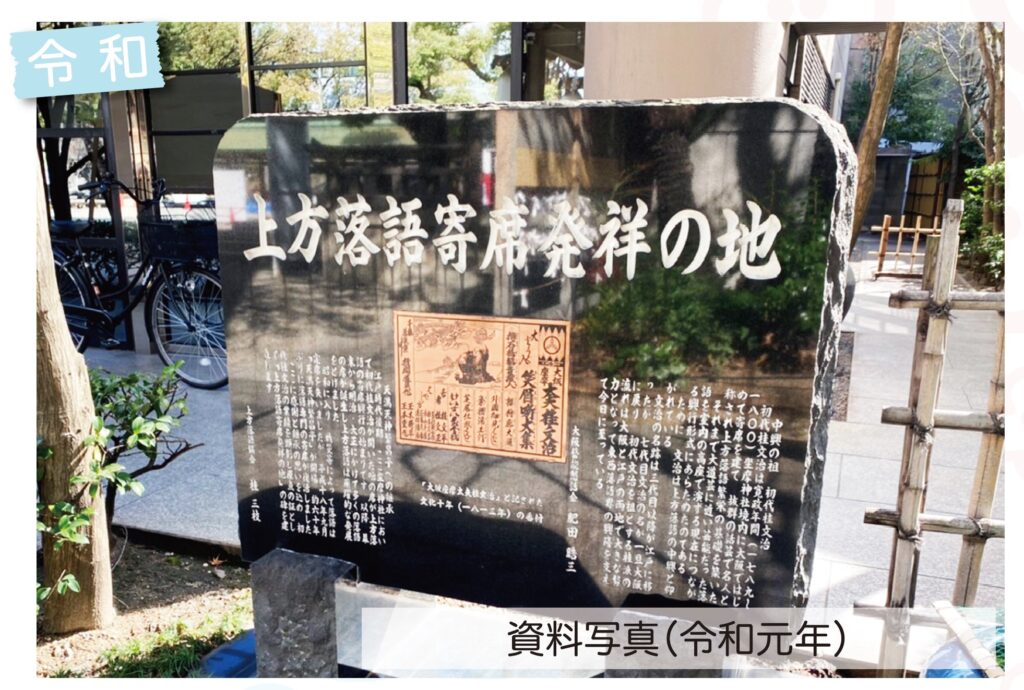

天正10(1582)年、大川の南岸、八軒屋・渡辺の津(現在の中央区石町付近)から現在の中央区久太郎町に遷座した坐摩(いかすり)神社は、上方落語寄席発祥の地といわれています。

現在でも寄席や落語が行われるほか、毎年秋の船場まつりのなかで「せんば鎮守の杜芸術祭・音楽祭」というオペラと音楽の奉納も行われています。

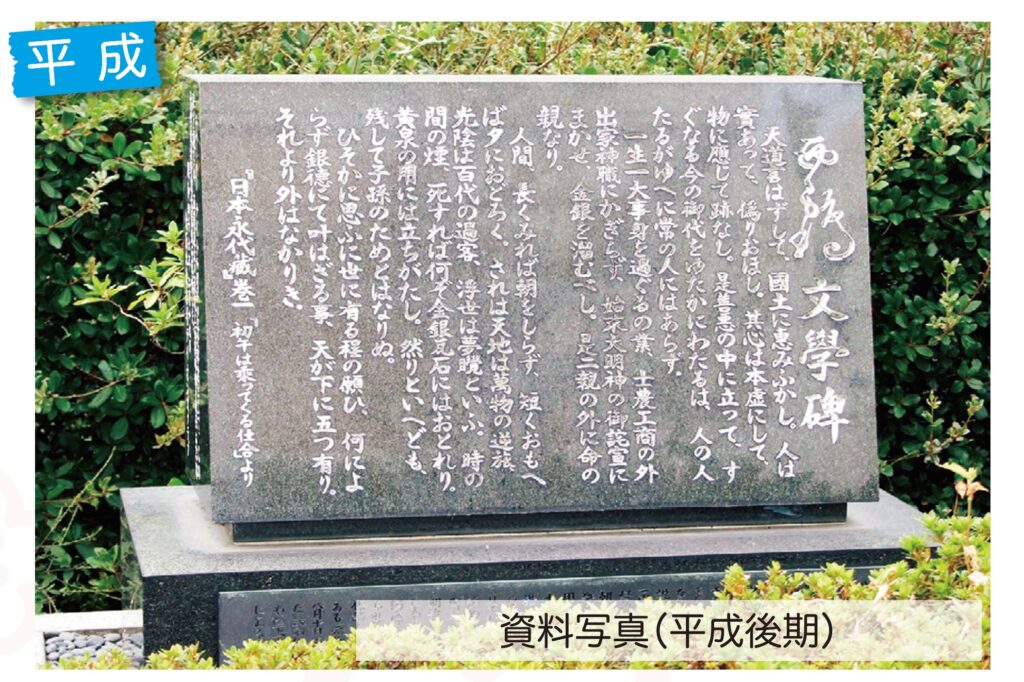

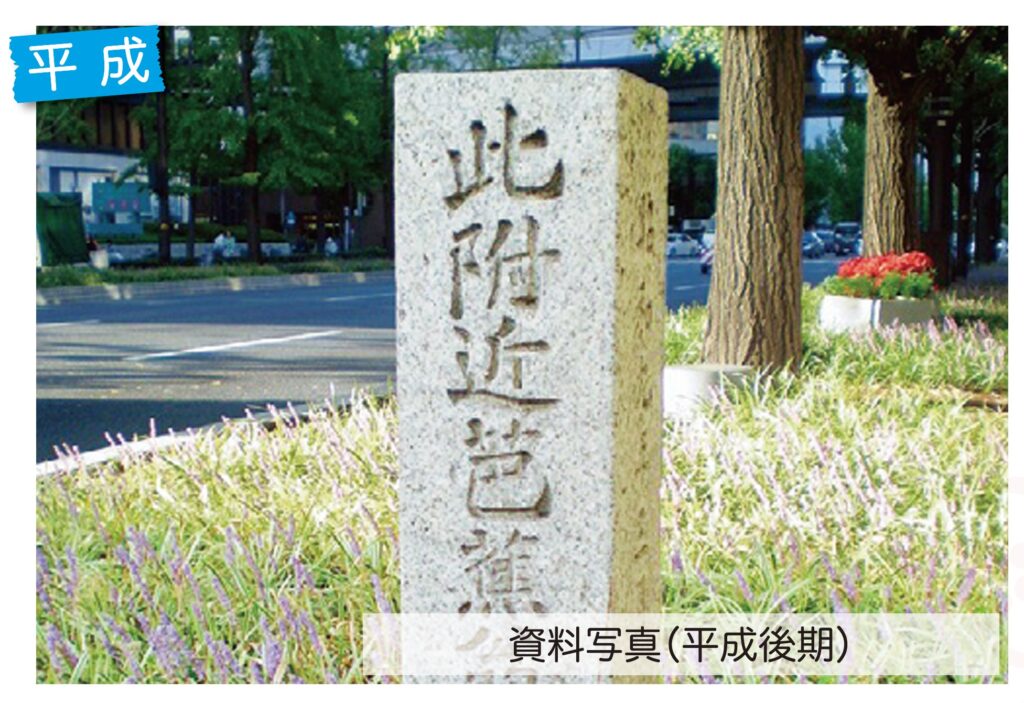

江戸時代から船場のまちでは多くの芸能や文学が生みだされ、育てられてきました。文楽、歌舞伎、俳句、演劇など、いまでも船場の街なかにはゆかりの地や史跡が多く残っており、その足跡を楽しむことができます。

コラム

難波神社が現在の場所に移転したのは、安土桃山時代で、豊臣秀吉が大坂城を築城するにあたって、大江の坂平野郷(現在の天王寺区)から移しかえたといわれています。

難波神社はその時、秀吉の庇護を受け、約6万坪もの敷地を持つに至ります。

ところが大坂夏の陣で豊臣家が没落すると、難波神社もその余波を受け、敷地も大きく縮小されました。それが現在の難波神社にそのままつながっていきます。

情報提供:大阪市中央区役所

投稿者プロフィール